特集

これからの私に一番やさしい

米沢の着物

極細の糸を操る 佐志め織物

お客様の声からの発想

「大正十三年におばあちゃんが創業したので、おばあちゃんの『志め』にちなんで佐志め織物と名付けました」という佐藤定祐さん。息子の佐藤享定さんがしっかり後ろを歩んでいます。もともと紬を中心に織っていました。当時は撥水加工の技術も不十分だったので、経糸の密度を詰めて、緯糸を強く打ち込み、雨などがすべって落ちやすいよう、布の表面がツルツルになるようにと工夫をしていました。

約60デニール(二十一中三本駒撚り)という極細の糸を4千から6千本経糸にして織ります。大島紬のおよそ4~5倍の本数です。そうして佐志め織物は、細い糸を操ることが得意になりました。

「五百機小紋」は経糸に約4千本、緯糸に強撚糸を使用した織物で、伊勢型小紋のような繊細な模様を表現することができます。「なつきぬ」は「単衣の着物の季節が暑くてつらい」という着る方の声から生まれた着物で、変化に富んだ撚糸で涼しくなるように独自の工夫がほどこされています。

染のように見える小紋や色無地は、軽くてシワになりにくく、単衣でも着用することができるので着実にリピーターを増やし続けています。

七夕伝説の織姫が織った五百機衣

-

男物着物:「五百機織」

右薄物:「なつきぬ」 -

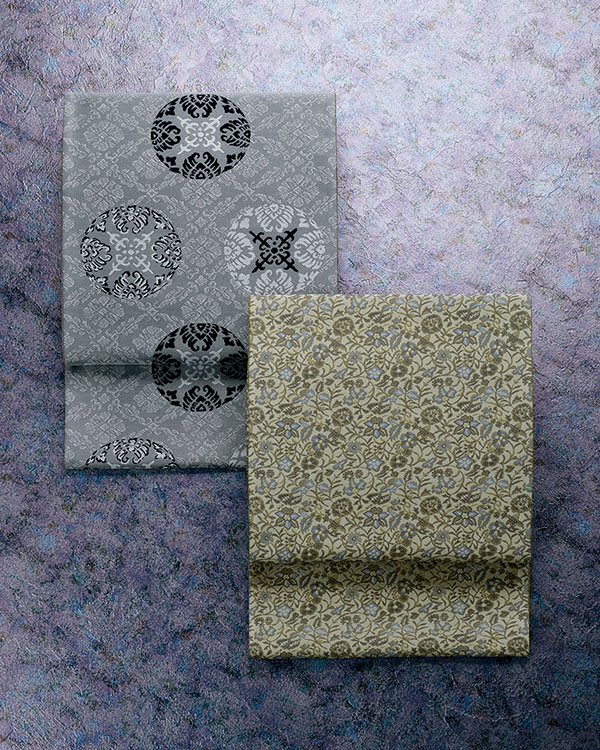

左「浮線綾文」袋帯

右「早雲寺交台裂」袋帯

失敗しても諦めない 筬園工房

独創的アイデア

オリジナリティーへのこだわり

社長の猪俣壮市さんの案内で2階へ上がると広々とした部屋にほかではあまり見たことがない面白い作品がたくさんありました。壮市さんは筬園工房の三代目。二代目で父の元市さんがチャレンジ精神旺盛で、代名詞の「紅泥染」は元市さんの着想から生まれました。大島紬や久米島紬に見られる泥媒染を、置賜地方の赤土で実現したもので、風合いが柔らかくなったり、布が丈夫になったりするのは大島などと同様。壮市さんの代にはさらに技巧を凝らし、「紅泥籠染絞り」という独自の技法を開発しました。染の部屋で籠染絞りに使うカゴを見せてもらいましたが特注の道具だそうです。

また、糸の綛を反物と同じ幅に巻き直して、染料が入った釜の上で糸の綛の半分だけが染まるように手で持って2色に染まった糸を作り、その組み合わせで織り上げた「揺らぎ織」は、市松風のグラデーションが美しい着尺になります。色と色の組み合わせが織りなす仕上がりは意外なものや、グッとモダンになるものなど新しい感覚のものが多く、関心がつきません。

「染も織もなんでもとやかくやってみること」がモットーで、米沢魂を強く感じることができました。