特集

伝え残したい日本の礼装の

美と心

扇子

扇子を正しく持ち、正しくしまいましょう。

扇子は、それぞれ用途によってサイズやデザイン、加工などが違います.礼装用の扇子は「末広」と呼ばれ、漆や螺鈿(らでん)などがほどこされています。暑い日でも帯から引き抜いて扇いだりはしません。ほとんどのものは金と銀の無地が表裏になっています。 扇子を持って立つときはあまり手を上げずに自然な位置で。右手は末広の要を持ち、左手は軽く受けます。相手側には銀色の面が向いています。

帯に預けるとき

-

1 右手を時計回りに回転させ、自分のほうに縦に向けます。

-

2 左手を滑らせるように下げ、右手に寄せます。

-

3 左手はそのままに右手を上にします。(手が入れ替わっています)

-

4 左手で帯を開け、右手で末広を持ち、前板に沿わせるように左側にやや斜めに差し込みます。

-

5 そのまま差し込みます。一度に差し込まずに、二回に分けて差し込みます。

-

6 完成。指2本くらいを帯から見えるように出します。儀礼用扇子は相手に対しての礼儀で持つもの。

帯から外すとき

-

1 右手を添えます。

-

2 引き抜きつつ左手も添えます。

-

3 2~3段階に分けて引き抜きます。

-

4 右手で抜いたら左手で受けます。

着座の場合

-

1 右手で要を持ち、左手で受けています。

-

2 両手で静かにひざ頭から20センチほど前に置きます。

-

3 左手を離してひざの上へ置きます。

-

4 最後に右手を離してひざの上に置きます。

帯揚

留袖に合わせる帯揚は絞りを利用することもあります。

ちりめんや綸子とは異なることもあるので、注意しましょう。

帯揚は、一文字、入り組、山型などさまざまですが、結婚式などに出席するときは「結ぶ」のが基本です。

-

1 左右対称に持ちます。

-

2 帯揚の幅を3分の1に折ります。(長すぎる場合は内側に折ってから)

-

3 上前を上にして交差させます。

-

4 1回結びます。

-

5 上になったほうを下ろします。

-

6 手の人差し指を入れて輪にします。

-

7 丁寧にゆっくりと両手を使って帯の中に入れます。

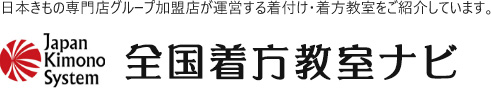

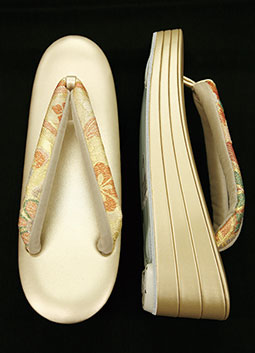

草履

着物や帯に格があるように、小物や履物にも格があり、TPOがあります。

着物の格に合わせるのが基本です。

草履協力:菊池株式会社 「夢衣」

-

金の3枚の台で、真ん中が帯地仕様になっているのでフォーマル向き。かかとは3センチ以上がフォーマル向きです。

-

3枚でかかとが高いのでフォーマル向きです。5センチ程度の高さがあるものは比較的若い方に最適です。

-

台は2枚ですが、ある程度の高さもあり、年配の方にはフォーマルに最適です。

-

エナメルでしゃれた草履ですが、台が1枚ですのでソシアルからカジュアル向き。

-

新素材の台で軽く歩きやすいタイプは、かかとが高くてもカジュアル向き。小紋や紬にどうぞ。