2018/12/01

オンリーワンを目指す染師が京都にいます。

伝統的な技と道具を受け継ぎつつ、ダイナミックな発想と、チャレンジ精神で次々と新しいものを生み出し続けています。

今年の夏は暑さが厳しく、京都はひときわ過酷でした。「るると」取材班が工房に伺った日は、祇園祭も終わり、旧盆を迎えようというまさに夏の盛りの日の猛暑の午後。じりじりと照りつける太陽とゆらぎのない空気が頬に貼り付き、吸う息も熱く感じられました。

今年の夏は暑さが厳しく、京都はひときわ過酷でした。「るると」取材班が工房に伺った日は、祇園祭も終わり、旧盆を迎えようというまさに夏の盛りの日の猛暑の午後。じりじりと照りつける太陽とゆらぎのない空気が頬に貼り付き、吸う息も熱く感じられました。

「暑い中ご苦労さん」と笑顔で迎えてくれた大野信幸氏。京都らしい奥に深い工房のタタキを進むと中庭。目の前の鉄の階段を、ギシギシという音を聞きながらアリンコの行列のように上がっていくとそこが板場になっていました。

「夏はなぁ、暑いさかい朝から仕事をして昼までなんや」という2階の板場は、なるほどまさにサウナのよう。それでも『るると』の読者のために汗だくになって仕事を見せてくださいました。

大野信幸さんが生まれたのは終戦後の昭和22年。ここ「大野國染工場」はお父さまの國治郎さんが昭和10年に始めた工場です。職住一体の工場でしたが、意外にも國治郎さんは後を継げと強く言うこともなく、特に仕事の手伝いをさせることもありませんでした。大野さんは絵を描くことや細かいことは案外好きで、歴史的な場所の地図を細密に描いたりして遊んでいたといいます。

写真は、大野さんの真骨頂「逆鮫小紋」。絶対に失敗が許されない高い技術と究極の集中力を要する作品。数はできないながら身にまとえばエレガントで上品な装いになることから人気のある作品。

「大学受験に失敗しましてね」とチャーミングに笑う大野さん。同志社を志したものの、予備校も混んでいるばかりでどうもパッとせず、学校の先生と進路の相談をしていると、「地盤があるのだから」と後継ぎを勧められ、ようやくその気になって腰を上げ、まずは「他所の飯を食ってくる」ということになりました。いわゆる「小僧さん」になるのです。

「大学受験に失敗しましてね」とチャーミングに笑う大野さん。同志社を志したものの、予備校も混んでいるばかりでどうもパッとせず、学校の先生と進路の相談をしていると、「地盤があるのだから」と後継ぎを勧められ、ようやくその気になって腰を上げ、まずは「他所の飯を食ってくる」ということになりました。いわゆる「小僧さん」になるのです。

京都は友禅をはじめ「分業」が普通ですが、染のすべてに精通するためにと、単身東京へ。江戸小紋の工場がひしめき合う落合の「みゆき染石井」へ修業に入ったのです。

「しごきや蒸し、仕上げまで一貰して行う東京で仕事をすれば、将来的に京都へ戻っても、仕事に難が出来たときの判断ができるので」と大野さん。

長身の大野さんのために身体が弱かったお母さんが布団を縫ってくれました。普通のお布団だと足が飛び出してしまうのです。そのお布団を担いで東京に出たその年にお母さんは55歳という若さで他界してしまいます。「お布団を縫ってもうたんがお袋の最後の仕事になってしもたなぁ~」と当時を述懐。

さて、東京では最初は色を作ったり、糊を混ぜたりという、染職人のお手伝いから始まった修業ですが、当時の染工場には「渡り職人」もいて、腕一本で染めてなんぼの世界。仕事が早い職人さんは半月働いて、残りの半月は工場に来ないで、ばくちを打ったり酒を飲んだりとダイナミックな時代でした。

修業先では、カリキュラムがあるわけでも、マニュアルがあるわけでもなく、仕事を教えてもらうということはありません。修業に来ている同世代も多く、互いに切磋琢磨しながら仕事は「盗み」、「覚えていく」世界。とても厳しい世界ですが、修業先の石井孫兵衛さんは「頑張ってるか~?」と何かと若手に声をかけてくれる大きさや温かさもありました。

修業先では、カリキュラムがあるわけでも、マニュアルがあるわけでもなく、仕事を教えてもらうということはありません。修業に来ている同世代も多く、互いに切磋琢磨しながら仕事は「盗み」、「覚えていく」世界。とても厳しい世界ですが、修業先の石井孫兵衛さんは「頑張ってるか~?」と何かと若手に声をかけてくれる大きさや温かさもありました。

修業生たちは、職人さんたちが板場へ通ってくる前の早朝、空いている板場で糊を置く練習をします。小僧さんが30人もいた頃は、「7時から練習しようと思って板場へ行ったらもう練習しているのがいて、「よし明日は6時半に来たろー」なんていう世界でしたわ」

修業時代は最高で30人もの小僧さんが切磋琢磨していました。野球チームを作って競ったり、公私ともに同じ釜の飯を食った仲問とは今も交流があります。

活気と熱気と、時には殺気や狂気にあふれた板場で4年間の修業と1年間のお礼奉公を終え、昭和45年に大野國染工場へ戻ると、大野さんはメキメキと力を発揮し、才能が開花し始めます。昭和52年に「第1回全国青年伝統工芸展」へ出品すると、大賞の通産大臣賞を受賞。それを皮切りに、昭和54年には染色高等職業訓練校で技術講師を務め、染の組合では役員を歴任し、平成7年には通商産業大臣認定の「伝統工芸士」に、平成20年には伝統産業優秀技能者「京の名工」に認定されました。

活気と熱気と、時には殺気や狂気にあふれた板場で4年間の修業と1年間のお礼奉公を終え、昭和45年に大野國染工場へ戻ると、大野さんはメキメキと力を発揮し、才能が開花し始めます。昭和52年に「第1回全国青年伝統工芸展」へ出品すると、大賞の通産大臣賞を受賞。それを皮切りに、昭和54年には染色高等職業訓練校で技術講師を務め、染の組合では役員を歴任し、平成7年には通商産業大臣認定の「伝統工芸士」に、平成20年には伝統産業優秀技能者「京の名工」に認定されました。

受賞歴は枚挙にいとまがなく、平成27年には瑞宝単光章を受章。黒紋付姿で皇居へ出向きました。それを記念した個展を京都文化博物館で開催したときには京都市長の門川大作氏もお祝いに駆け付けてくれました。

ちょっと他では見たことのない作品群について尋ねると、「もともと裃から来ているから単色が多いやろ?スクリーンやプリントも増えてくる中で、同じことをしてたら商売としては成り立たへん。プリントは難もあらへんし。せやから、他にできないことをやらないと」と言う大野さん。何枚も同じものを作るならプリントでいい。しかし、一点ずつ二度と同じものが出来ない物づくりを志しているのだといいます。

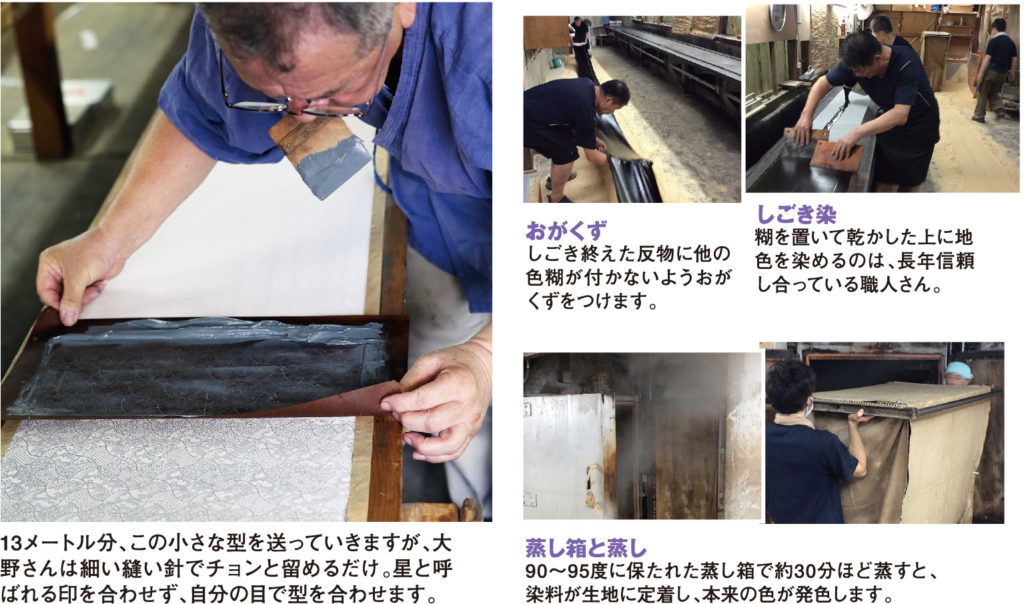

糊の量や厚みは長年熟練の手が覚えています。

例えば、訪問着調は柄が続くように紙で草稿を作り、生地は絵羽にしておいて目安を付けます。身頃と衽、身頃と袖という合口できちんと模様がピッタリと合うように設計するのです。

また、大野信幸の代名詞ともいうべき「逆鮫」は、一見すると普通の鮫小紋の染まっているところが染まっておらず、染まってないところが染まっている、ただの「反転」に過ぎないため、その難しさは分かりにくいのですが、実は、理屈では理解することができても普通は到底染めることはできません。防染のために置く糊に染料を混ぜますが、糊が普通より柔らかくなります。そして「送り」を一発で決めないと、ただの糊ではなく染料が混ざっていますから微細な点の穴にわずかに残る染料が付いてしまいます。置き直しはできないのです。一回ごとに型を洗えばできそうですが現実的ではありません。

また、大野信幸の代名詞ともいうべき「逆鮫」は、一見すると普通の鮫小紋の染まっているところが染まっておらず、染まってないところが染まっている、ただの「反転」に過ぎないため、その難しさは分かりにくいのですが、実は、理屈では理解することができても普通は到底染めることはできません。防染のために置く糊に染料を混ぜますが、糊が普通より柔らかくなります。そして「送り」を一発で決めないと、ただの糊ではなく染料が混ざっていますから微細な点の穴にわずかに残る染料が付いてしまいます。置き直しはできないのです。一回ごとに型を洗えばできそうですが現実的ではありません。

天目茶碗に想を得たという作品では、微妙に色と色が重なり合う部分があります。これは、糊をジャムのような状態にして色を混ぜ、赤を置き、黄色を置き、ブルーを置き……と、集中力と手間のかかる仕事の後に、高温で40分から1時間ほど蒸します。すると、いわゆるジャム状のところが溶け、混ざり合うとその拍子に生地にドロドロと浸透。蒸し上がってくるまでどう出るかは分からないといいます。コバルトや鉄の釉薬を使い、窯から出すまで模様がどう出るか分からない、まさに天目茶碗の世界。大野さんが試行錯誤の後にたどり着いた境地です。

大野さんはよく京都の博物館を巡ります。平山郁夫氏の足跡をたどるようにウズベキスタンも訪れました。ヨーロッパも幾度となく巡っています。美のヒントを吸収し、自分なりの感性と技術で作品を生み出し続けて、これからも私たちを魅了してくださることでしょう。